中国石油大学(华东)外国语学院副教授朱珊正在给学生上课。中国石油大学(华东)供图

新华社青岛2月29日电(记者张旭东)面对新冠肺炎疫情,中国石油大学(华东)外国语学院副教授朱珊和合作伙伴展开了一场“笔尖”上的疫情“抗击战”,将中国在疫情预防等方面的处置措施,翻译给全世界。

武汉市疾病预防控制中心组织专家紧急编写的《新型冠状病毒肺炎预防手册》一书,由中国工程院院士钟南山作序,湖北科学技术出版社出版。电子版一经推出便成为“网红”,点击率超过5000万人次。

“中国是最早的疫情暴发国,我想中国对疫情的认识、治疗和预防措施,对其他国家和地区肯定很有借鉴意义。”专注于医学翻译研究方向的朱珊说,“我们有责任主动将这本书的翻译工作承担下来。”

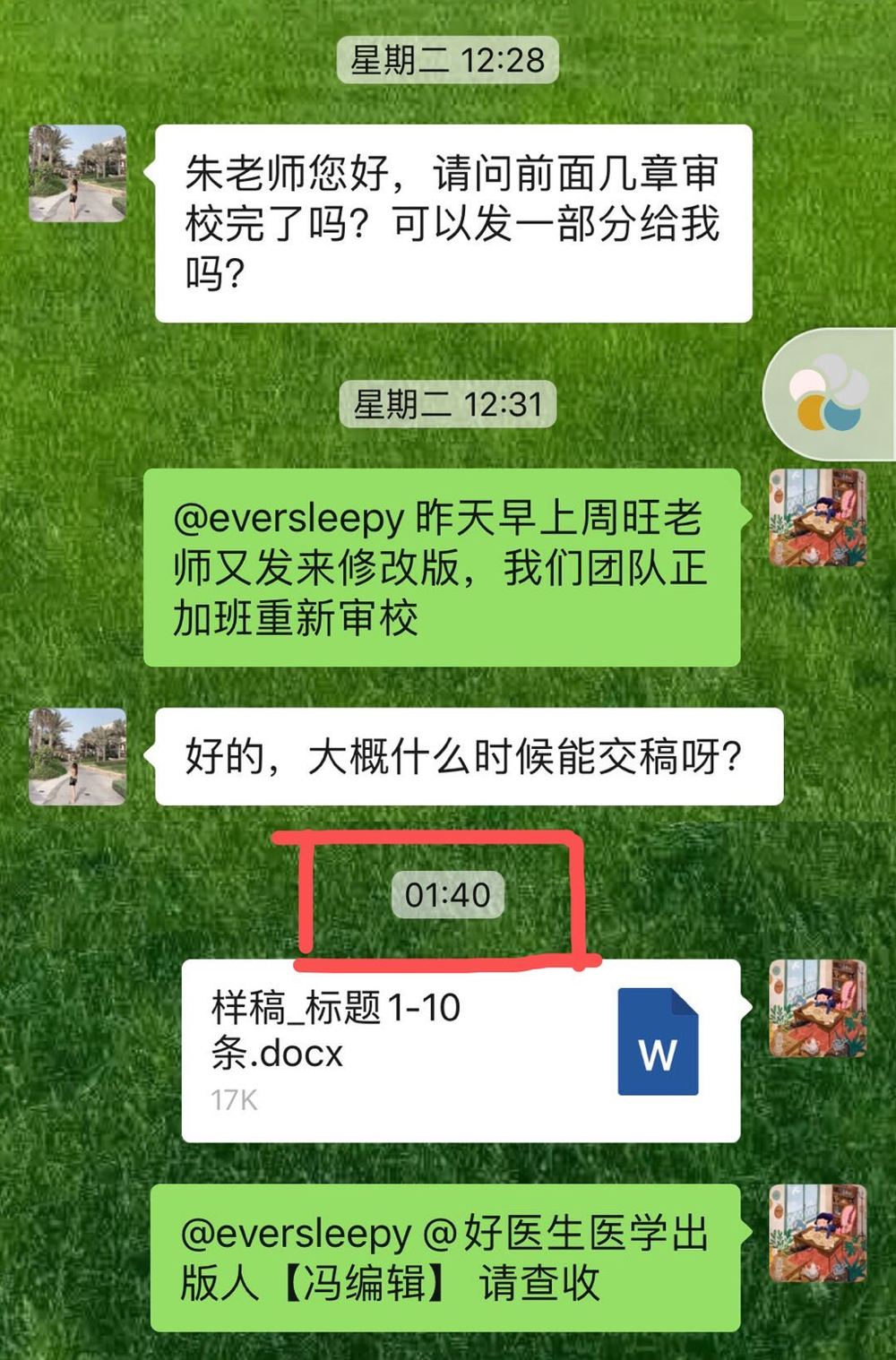

中国石油大学(华东)外国语学院副教授朱珊与编译团队的微信群截图,他们凌晨1:40还在讨论。中国石油大学(华东)供图

与编译合作伙伴沟通后,朱珊向中国翻译协会主动请缨。在翻译过程中,朱珊和团队伙伴遇到很多问题。比如,病毒的名字有不同的英文说法,仅这个问题,编译团队就同原书作者们反复讨论了十几遍,做了多次修改。

“在翻译时,上下文之间存在必然联系和逻辑关系,无法实现上下文一致和逻辑衔接的译文,无疑就是失败的译文。”朱珊说,书中有80多处内容在英语语境下很难找到对等表达,都需要反复推敲和讨论,否则就容易让英语读者找不到上下文逻辑关系。

例如,原文中有一句话:“不要吃未经检疫的野生动物和生鲜食品,比如在路边售卖的肉食,不要为了尝鲜而冒险。”路边售卖的肉食是生食还是熟食?尝鲜指的是什么鲜味?英汉两种语境下此类表达差异较大,如果直译,加上饮食习惯差异,会给英语读者造成困惑。

朱珊和合作伙伴结合多年的翻译实践经验,经过反复推敲、讨论、修改,采取多种翻译策略,尽力保证译文与原文在语义上的一致性。

“小到词汇的选择,大到疫情最新进展的录入,在科学事实面前,容不得半点马虎。”朱珊说,“只要有不同看法,我们就会马上停工,认真讨论。”

KN95和N95口罩有什么区别?临床上怎样识别新冠肺炎病例?解除隔离和出院的标准是什么?……随着翻译工作的持续深入,这些原本陌生而专业的问题,也渐渐在朱珊脑海中清晰起来。“我们开玩笑说,译完这本书,自己也能算得上‘半个大夫’。”她说。

据了解,《新型冠状病毒肺炎预防手册》英文版已收到来自俄罗斯、西班牙、德国、新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚等国家和地区的11家出版机构的出版合作意向。

相关链接:新华社:“笔尖”上“战”疫情:将中国预防措施翻译给全世界